2023年度 修士論文- 「270本のテンセグリティ球体のモデリング・マニュアル - 正二十面体を分割したテンセグリティのケーススタディ2件から得られた知見」山下 麗

直径2mのテンセグリティ球体とモデリング・マニュアル

修士研究のケーススタディとして制作された大型のテンセグリティ球体。

直径2mの人の背丈を超えるサイズであり、正二十面体を分割した270本の圧縮材からなる。このテンセグリティに加え、制作の過程で得た実践的知見がわかりやすい図版と文章で270本のテンセグリティ・モデリング・マニュアルとしてまとめられた。

このテンセグリティは5種類の基本ユニットからなり、それらの寸法値はフラーの特許図面から理論値が導出された。その理論値から具体的な加工方法に応じて、実制作用の加工寸法に調節された。また、ユニットの接続方法を正十二面体と関連付けることで単純化し、組み立て手順の効率化が図られた。

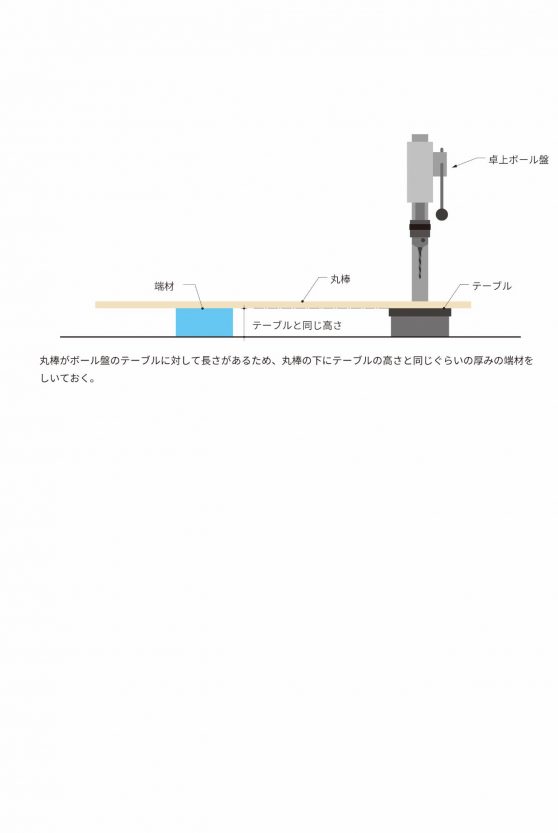

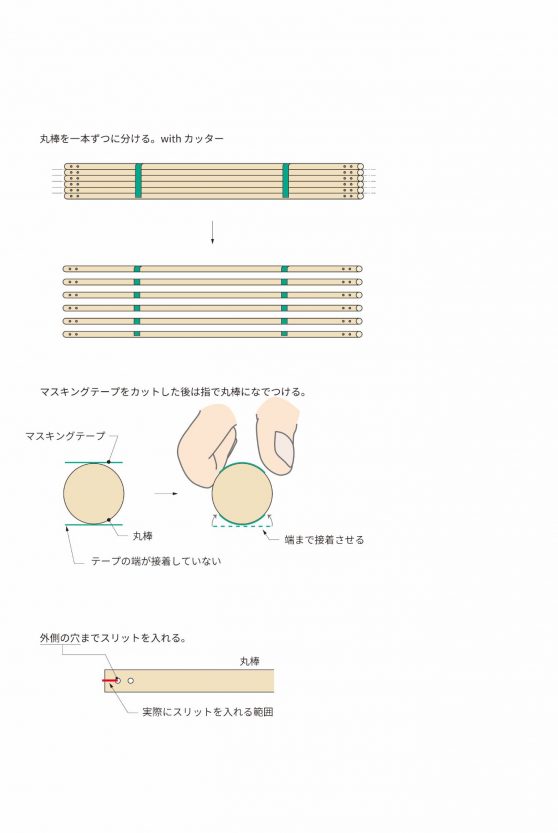

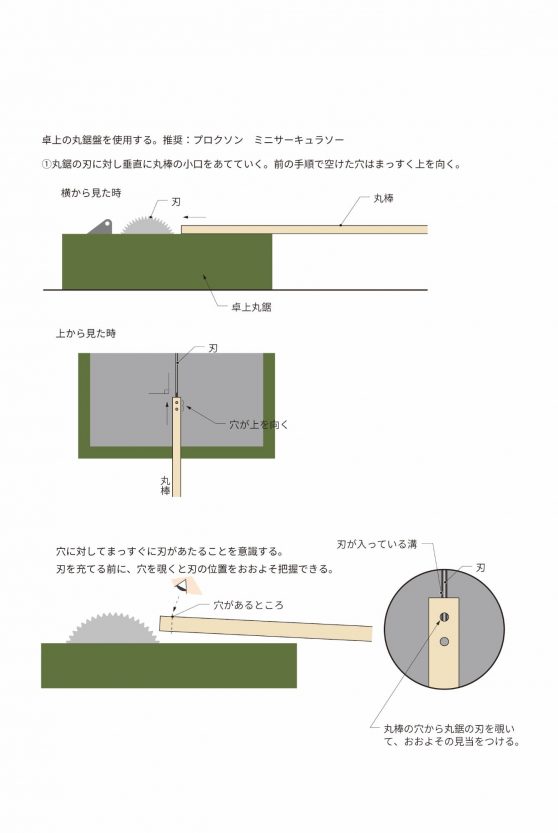

そのほか、単一部材を一工程で大量生産することができる治具も制作された。

論文要旨

筆者は正二十面体を分割したテンセグリティ球体2件のモデリングを行い製作に関する実践的知見を数多く得た。本論文ではそれらをわかりやすい図版と文章で270本のテンセグリティ・モデリング・マニュアルとしてまとめつつ、2件のモデリングを通して得たそのほかの技術的知見と併せて記述している。

テンセグリティはバックミンスター・フラーによって提唱された。圧縮力と張力の力のつり合いから構造が自己安定する構造システムである。

該構造は単位体積当たり史上最軽量の構造体である。最低限の材料で大空間を成すこの構造体はフラーが提唱した「より小さいものでより大きなことを成す」概念を体現する。

現在のテンセグリティを解説する文献を理解するには建築や数学に関する高度な専門知識が必要であり、初心者が個人でテンセグリティを組み立てるには学習ハードルが高い。

デジタルファブリケーションが普及し、高度なモノづくりが容易になった。テンセグリティを個人の製作環境のもとで実現できる軽量建築物としての可能性が高まってきた。

テンセグリティを初学者(建築学科を含むデザイン系の学部生でも)でも手軽に組み立てることができる手法を提案し開示することで、上記初学者が広範な応用を行うことなどが期待される。よって筆者がテンセグリティのモデリングから得られた知見をマニュアルとして本論文で記述することが有効であると仮説を立てた。

本論文では、

A)テンセグリティ初学者でも組み立て方法が理解できる

B) 直径2mの球体テンセグリティを10万円以下で作成できる。

C)ホームセンターで手に入れられる器具と建築・デザイン系の学生が学内で利用できる工作機械のみで加工・組み立てまで行う

D)同一部材を一工程で量産できる加工治具を提案する

テンセグリティ・マニュアルを提案する。

具体的には直径2mの球体テンセグリティを低コストで作成できるマニュアルを提案する。また、テンセグリティだけではなく、組み立て時に必要となるジョイントや治具などの設計ツールも併せて記述する。模型検証と実用化のギャップを埋めることを目指し、テンセグリティを家具、建築スケールで設計、施工を行った2件のケーススタディで提案手法の有用性を検証する。

キーワード:テンセグリティ、マニュアル、治具、ファブリケーション、工作

山下論文より

Summary

The author has modeled two cases of tensegrity spheres with segmented icosahedrons and gained a lot of practical knowledge about their fabrication. In this paper, the author summarizes them in a 270 struts tensegrity sphere modeling manual with easy-to-understand illustrations and text, and describes other technical knowledge gained through the modeling of the two cases.

Tensegrity was proposed by Buckminster Fuller. It is a structural system in which the structure is self-stabilizing due to the balance of compressive and tensile forces.

The structure is the lightest structure ever built per unit volume. This structure, which forms a large space with a minimum amount of material, embodies the concept of “doing more with less” proposed by Fuller.

Understanding the current literature on tensegrity requires a high level of expertise in architecture and mathematics, making it difficult for the novice to assemble a tensegrity structure on his or her own.

Digital fabrication has become widespread and facilitates advanced manufacturing. The potential of tensegrity as a lightweight architectural object that can be realized under a personal fabrication environment has increased.

By proposing and disclosing a method that even beginning students (even undergraduate design students including architecture students) can easily assemble tensegrity, it is expected that the above-mentioned beginning students will make a wide range of applications. Therefore, we hypothesize that it would be effective to describe in this paper the findings obtained from the author’s modeling of tensegrity as a manual.

In this paper,

A) the assembly method can be understood even by a novice tensegrity student

B) a spherical tensegrity with a diameter of 2 m can be created for less than 100,000 yen

C) Machining and assembly are performed using only equipment available at home centers and machine tools that architecture and design students can use on campus.

(D) Propose a machining jig that enables mass production of the same component in a single process.

We propose a tensegrity manual.

Specifically, we propose a manual that can create a 2m-diameter spherical tensegrity at low cost.

In addition to tensegrity, design tools such as joints and jigs required for assembly are also described. Aiming to bridge the gap between model verification and practical application, we verify the usefulness of the proposed method with two case studies in which tensegrity was designed and constructed at furniture and architectural scales.

Keywords: tensegrity, manual, jig, fabrication, construction

From Yamashita’s thesis.

問題意識 1 : テンセグリティ学習のハードルの高さ

テンセグリティの解説する文献を理解するには建築や数学に関する高度な専門知識が必要。

テンセグリティ構造は、圧縮材と張力材のバランスによって成り立っている。この圧縮と張力の相関関係を適切に理解するためには、テンセグリティの理論書を読むだけではなく、自ら組み立て物理的に検証し、身体知として獲得する必要がある。

(鳴川/1966)

そのため、工作を通じてテンセグリティの構造関係を理解する経験が効果的である。

![ラーメン構造[柱梁などの圧縮材が剛接合によって構成されている]](https://narukawa-lab.jp/wp-content/uploads/2023/10/751a61a62b286f4c0b5a7d85bf13a7a3-300x273.png)

![ブレース構造[それぞれの圧縮部材がピン接合によってつながり、張力材で構造的に補強されている。]](https://narukawa-lab.jp/wp-content/uploads/2023/10/6fba2531831f3bc4b2a93b7b5dfb424e-300x272.png)

![テンセグリティ構造[すべての圧縮材同士が接続しておらず、張力材を介してつながっている。]](https://narukawa-lab.jp/wp-content/uploads/2023/10/631eb229b29544b476e18bbe4b75c449-300x205.png)

問題意識 2 : 実践的手法(コツ)の開示例が少ない

テンセグリティに関する資料は多く開示されているが、具体的な加工方法、組み立て方法のコツまで説明しているものは少ない。

テンセグリティのような技術を実践し学びたいものにとって、これらのコツを記載したマニュアルは重要である。

問題意識 3 : 大型テンセグリティのモデリング方法の開示

テンセグリティの手順書によって出来上がるテンセグリティは、そのほとんどが人の腕におさまるサイズのもの

そのため、人の背を超えるような大型テンセグリティの作成方法までカバーしているものは少ない。

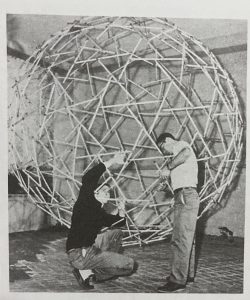

写真上:

オレゴン州でフラーと学生によって作成された270の支柱による張力構造体。この文献では実際の加工方法や施工方法は紹介されていない。出展:R. Buckminster Fuller, Robert Marks著, 木島安史・梅沢忠雄訳(2008), バックミンスター・フラーのダイマキシオンの世界新装版, 鹿島出版会, p.191

写真下:

実際に山下が270テンセグリティの部材の加工・組み立てを行っている様子

Method / 手法

加工組み立てのコツをマニュアル化する

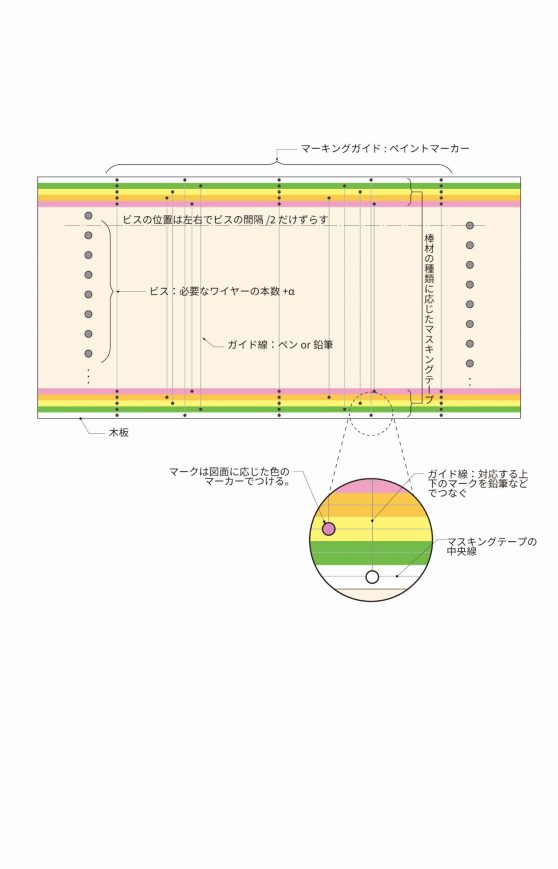

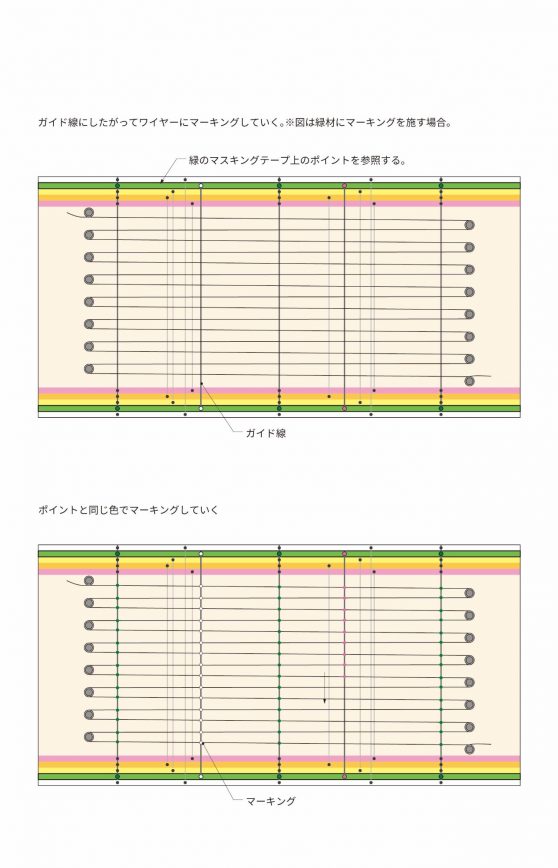

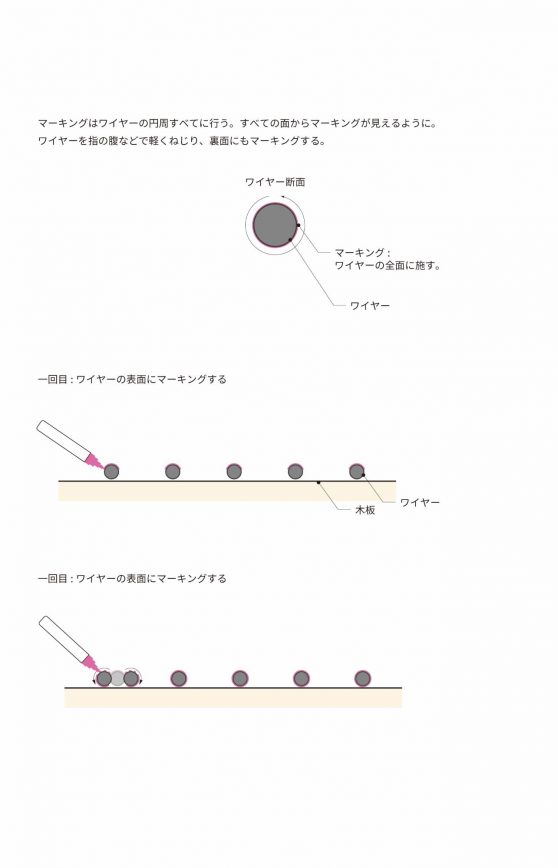

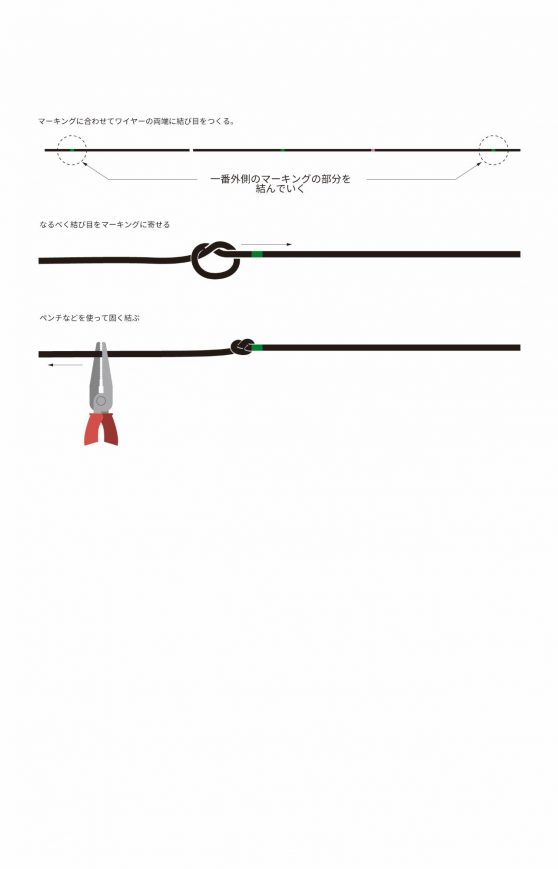

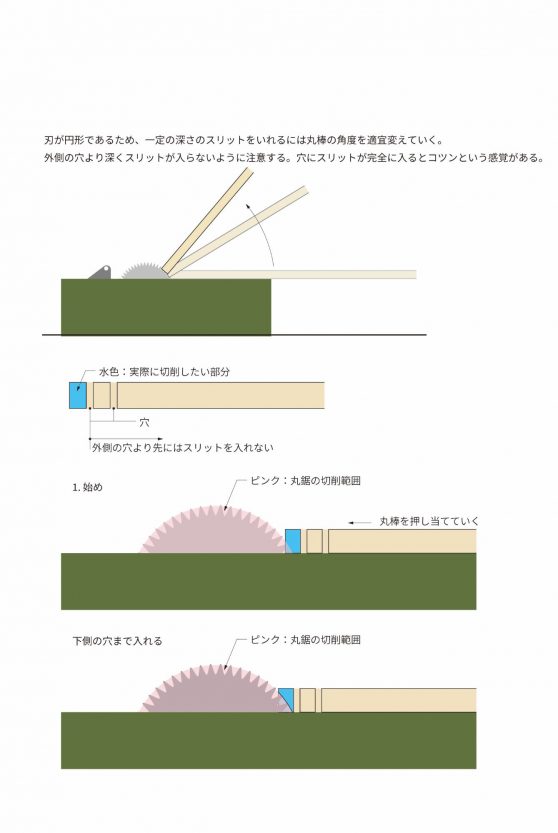

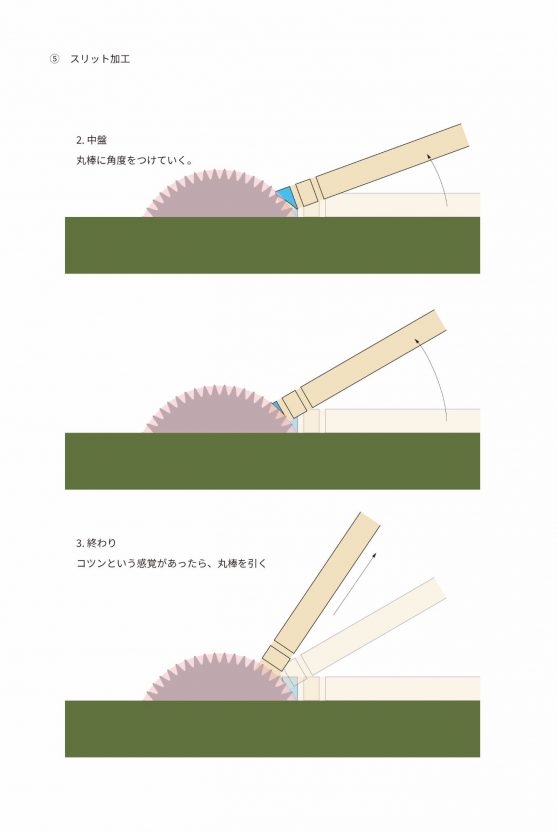

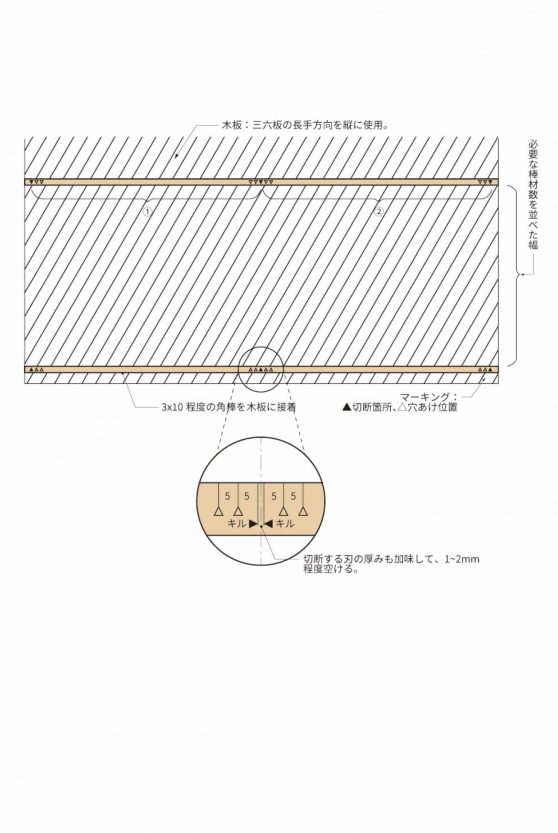

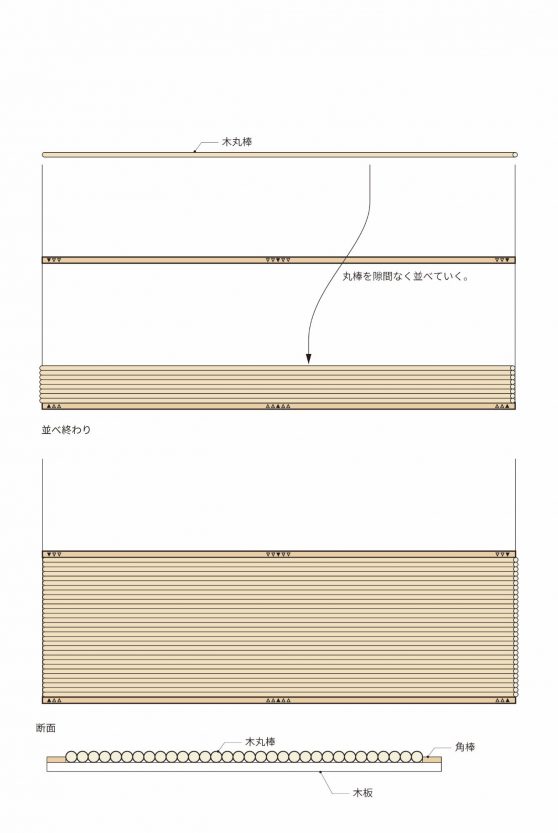

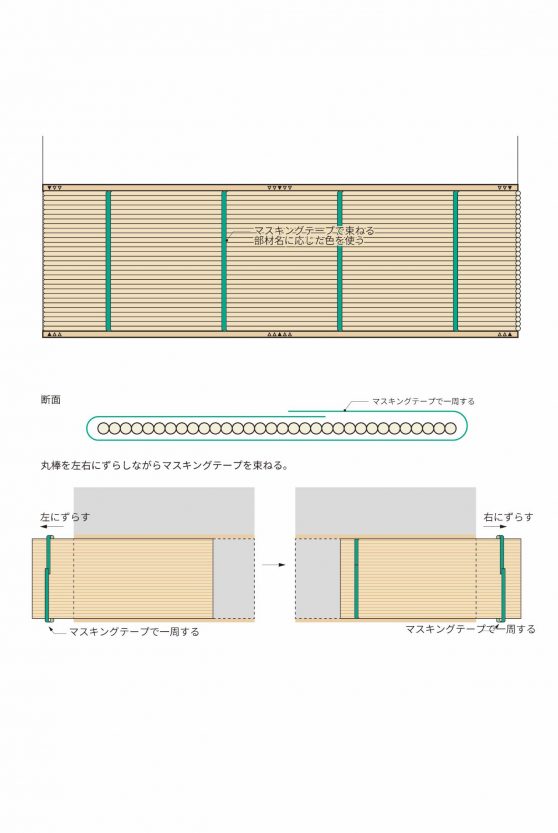

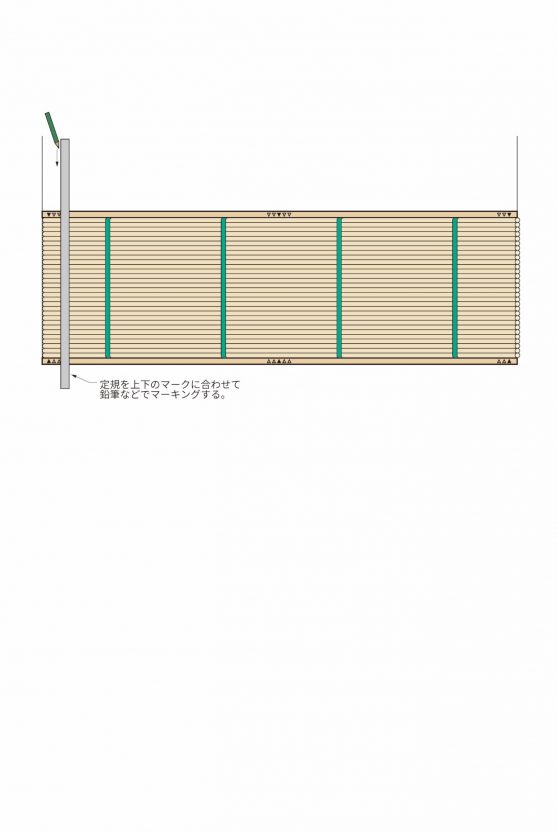

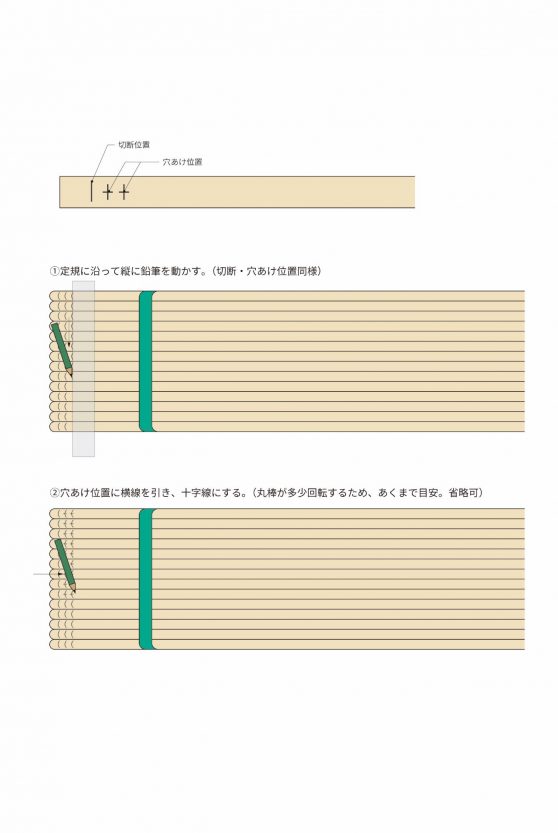

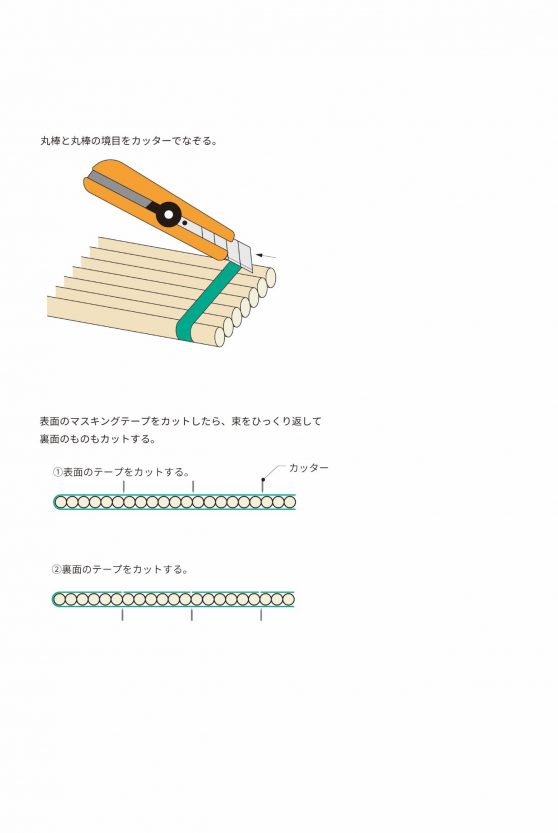

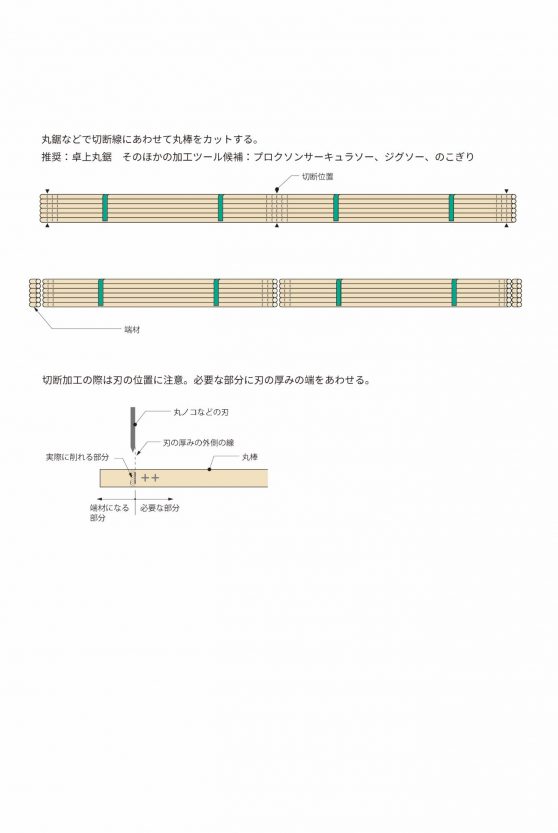

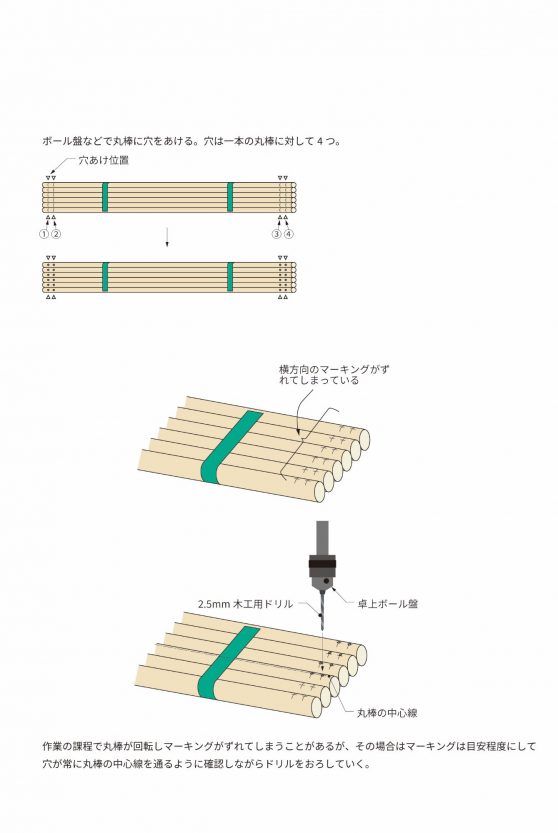

270テンセグリティはその名の通りに、270本の棒材とそれらをつなぐ270本のワイヤー材からなるテンセグリティである。必要量の棒材とワイヤー材の切り出し・加工を効率よく行うため、実際に行った工夫・コツを記録し、それらを写真や図でまとめてマニュアル化した。

2m級のテンセグリティの組み立て方・分割ユニットを多面体の特性から考案する

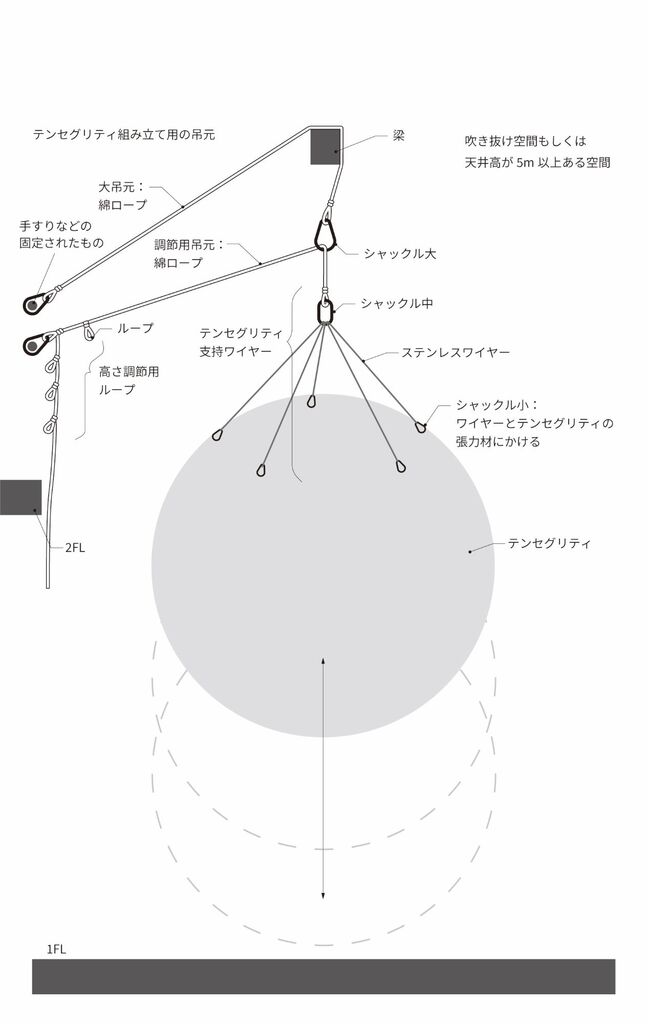

**大型テンセグリティの組み立て方法

このテンセグリティは本体を空中に吊りながら、組み立て作業を行なった。組み立てが完了した後は吊元を引き続き使用し、完成したテンセグリティを天井に設置した。高所作業をできる限り減らす工夫として、吊元の高さを調節できるようにした。これにより組み立て段階に応じて高さを調節するほか、作りかけのテンセグリティをきゅけいじには天井に盛り上げ、他の学生の制作。作業スペースの導線を妨害しないことも目指した。-

左の図のように、①天井から落ちる大吊元のロープ、②高さ調節用のロープの2種類のロープを作成し梁に渡した。

天井からのロープにシャックルを取り付け、そのシャックルにテンセグリティ本体を吊るすロープを渡す。②のループを付け替えることでテンセグリティを上げ下げする。

写真下:

実際に大学内の共有スタジオでテンセグリティを作成している様子。木の梁に吊元を垂らし、その先にテンセグリティを吊る。

②